黑搜:非常小特务4国语-安德烈斯·巴尔瓦:童年呓语中的爱与恐惧

安德烈斯·巴尔瓦

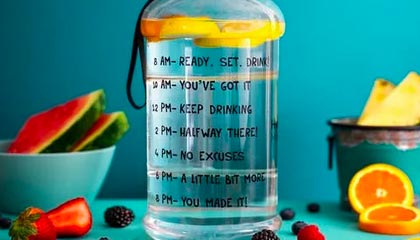

搜罗关于西语作家安德烈斯·巴尔瓦的阅读记忆,感官总会先于语言、故事和人物之类的文本要素被激活。在读过《光明共和国》近五年后的当下,“被噤声的恐惧感”依旧挥之不去,紧随而来才是小说里那个谜团一般的场景:城市的下水道里,三十二个失踪的孩子用镜子、玻璃等发光物的碎片镶嵌墙壁,制造出一个光的国度。

拆解谜团的尝试总是徒劳的,这是阅读巴尔瓦的另一层感受,作家笔下的世界将自己的一部分隐去,让身处谜团外围的读者在寻觅无果的过程中领受缓慢的煎熬和无力。也许,巴尔瓦的小说是一颗从西西弗斯手中滚落的石块,《光明共和国》是这样,《小手》亦然。

不同于《光明共和国》里,一个担任叙述者的成年人试图通过回忆拆解孩子们的谜题,《小手》诞生于孩子们中间。名为玛丽娜的女孩遭遇了一场车祸,父母双亡,在经历了一段时间的身体和心理治疗后,她带着洋娃娃被送往孤儿院,那里有一群跟自己一样的女孩。来到孤儿院的第一天,玛丽娜看到衣柜上写着每个女孩的名字,她用手挨个触摸,随后用最快的速度念了一遍。

仿佛寓言故事里神秘仪式的开启,玛丽娜唤醒了女孩们,叙事视角在女孩们和玛丽娜之间切换,两种声音进入交锋。当玛丽娜还在用自卫性的恐惧与好奇识别这里,女孩们已经熟练地用城堡、恶魔和大山规划过孤儿院。对她们来说,玛丽娜是闯入者,“有一双我们并不熟悉的小手,让我们顿时变得陌生起来”,她带着车祸留下的伤疤,看过的电影,去过的迪士尼乐园,这些都是女孩们未曾有过的体验,她们对玛丽娜既渴慕又嫉妒。玛丽娜的出现也让她们第一次审视自己,“我们感到被剥了个精光。我们有生以来第一次意识到自己是胖的、是丑的,真真切切地感受到了自己的躯体,无法更换的躯体”。

带着这种矛盾情绪,女孩们对玛丽娜并不友好,时常有些口头和肢体上的暴力行为,但一方对另一方的霸凌似乎不足以描述她们的关系。尤其当玛丽娜抱着洋娃娃出现,女孩们看向洋娃娃,觉得它既像被排斥和欺负的玛丽娜,又像她们自己,如果把它当作小女孩,那她们就是大人。自认为比玛丽娜强大的女孩们没有意识到,洋娃娃是玛丽娜的玩具,玛丽娜才是它真正的主人。这对应了小说后半段,玛丽娜发现自己特殊的过往使得她被女孩们欺凌的同时,也赋予了她与众不同的地位。于是,玛丽娜发明了一个属于夜晚的游戏,随机挑选女孩们中的一位扮演洋娃娃,指使其他人剥去扮演者的所有衣物,通过几近凌辱的方式,玛丽娜一次次成为洋娃娃的主人,进而掌控了女孩们。

玛丽娜、女孩们和洋娃娃,她们之间有着互为映照的复杂关联。与此同时,被隔绝在孩子们视线之外的大人们仿佛没有实体的幽灵,他们看不清面孔,依靠时不时发出的声音引导孩子们,却从未获准进入后者的世界。一如在盥洗室里,初次看到玛丽娜肩上的伤疤后,因害怕缩成一团的女孩们面对大人“你们怎么了”的追问,统一用沉默回应。联想让·科克托在《可怕的孩子》里对这种沉默的描述,“他们一声不吭,重新显出那副仿佛来自另一个世界的模样。这些伟大的演员们,瞬间便会像动物那样竖起全身的刺,或者,如植物般以一种柔弱姿态来武装自己,而不泄露一丁点他们宗教里的黑暗仪式”。

看似对孩子们拥有绝对掌控权的成人,在作家笔下与孩童的关系发生了倒转。《小手》中有一处写到,孤儿院的心理医生在对玛丽娜做心理辅导时,希望玛丽娜对车祸现场的回忆可以“从容、精致而完满地陈列”,这让他感到满意。然而女孩的思绪却游移在汽车地板上突然变粗的纹路、将所有人石化的魔术师,成人对秩序和理性的执着反而将自身围困,触碰不到一个孩子在创伤后混乱的心理状态。此外,巴尔瓦巧妙地将心理辅导的场景与公园里的一场“围猎”穿插进行——玛丽娜用木棍戳死了一只毛毛虫,与此同时,女孩们将玛丽娜围拢,“每个女孩都是一张嘴,里面长满了獠牙。每一根都尖利无比”。作者的用意不言自明,成人既捉摸不透坐在面前的孩子,也意识不到发生在屋外的暴行,在这个被女孩们用城堡、恶魔和大山分割过的世界,大人们早已被驱逐在“黑暗仪式”以外。

必须再次感叹,作家是塑造感官的好手。《光明共和国》里,街道上突然的异响以及脚下仿佛密语声引发的颤动伴随了叙述者多年,在故事与细节都模糊后,潜入记忆的声音是不安持续释放的根源。《小手》中,玛丽娜对孤儿院的预想同样来自声音,“所有的画面都如垂死者的鼾声一般混乱而短促”。在得知玛丽娜要来时,女孩们想象有一双陌生的小手,随后声音传出,“一种东西破裂了:信任。像是在一场短暂的空白后,我们都学会了很多……这种学会让人痛楚,像是滔滔河水,从院长和其他大人们所在的高地倾泻而下”。声音是故事到来的预兆,是它开启的仪式(玛丽娜快速念出女孩们的名字)和推动它向前的暗流(玛丽娜和女孩们的声音交替出现),也在最后将故事的结局伪装。看似,玛丽娜通过夜晚的游戏掌控了女孩们,但最后出现的声音属于女孩们,在女孩们的叙述中,玛丽娜第一次在游戏里扮演洋娃娃,接着——

肯定有人捂住了洋娃娃的嘴巴,不让她叫出声来。是我?是你?肯定有人把她推了下来,因为现在我们都在地板上,压着她。肯定有人缚住了她,所以她现在不蹬腿了,乖乖地待在那里,比任何一个洋娃娃都安静,安静得让我们忘了呼吸。

……

我们就这样跟她玩了一整个晚上,她一动不动。

然后,我们围着她坐下,满怀感激与欢喜,一个个慢慢吻过她的双唇,仿佛要把她吃掉。

故事到此结束,玛丽娜的声音没有再出现。这个经由女孩们讲述的结局包含一些不可控的事情,又被模糊后以如此亲密、诡异的语气呈现。事实上,这种语气也是女孩们从头到尾惯用的,她们用“沉重而不知道该拿来怎么办的爱”来形容对玛丽娜的感受,也将对玛丽娜一次次的暴行隐匿在这种爱里,似乎她们是出于爱、好奇或者游戏做了这些。至于模糊掉的结局,在小说外被找回——2020年的一场访谈中,安德烈斯·巴尔瓦提到小说的灵感来自上世纪70年代发生在巴西的真实事件,一群孤儿院的女孩将另一个女孩勒死,把她的尸体装扮成洋娃娃,藏起来玩了一星期。

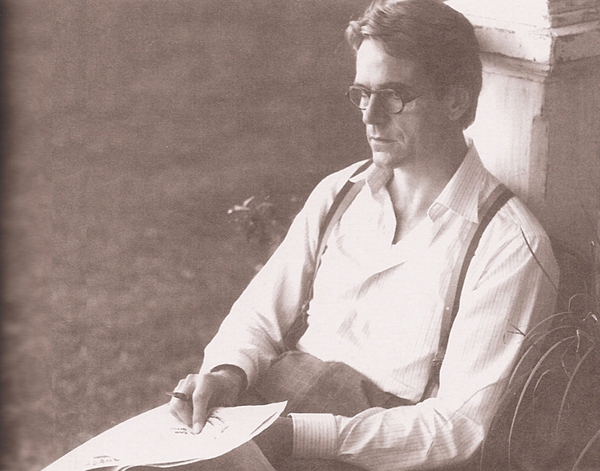

电影《洛丽塔》剧照

一场暴力累积后的谋杀在作家手底变成关于爱的探索,熟读《洛丽塔》的读者或许对此并不陌生,亨伯特——这个文学史上的著名人物曾用华丽的词藻和博学的知识讲述他对少女以爱之名下的控制和侵害。“美不是什么,而是我们刚好可以承受的恐怖的开始”,在这里,里尔克的诗句警醒我们,在踏入文学之美营造的迷宫时仍要留心,因为语言如此危险和蛊惑,又如此强有力。在《小手》里,刚来孤儿院的玛丽娜被院长夸赞漂亮时,她觉得“仿佛有人把这两个字拦腰斩断了。其他的话都成了这个破碎词语巫术的帮凶”,玛丽娜本能直觉下对“漂亮”的感受与孤儿院“垂死者的鼾声”般的想象似乎隐隐预示了她接下来的遭遇。小说最后,女孩们回想大人们的话——

他们羞辱我们。他们和我们说:“看”。

他们给一切都起了名字。

他们呵斥我们:“看你们干的好事。”

事物的名字让我们害怕。怎么能把事物封闭在一个名字里,从此永不见天日呢?

似乎早已知晓语言的魔力,城堡、恶魔和大山从女孩们口中脱出,她们发明一种属于自己的语言来描述对待玛丽娜的方式,也重新发明了爱。犹如《奥德赛》里诸神用MOLY称呼一种药草,这个无法被译出的名字拒绝被凡人占有,“这词语叫停了自己”。女孩们也用自己的语言将我们拒绝在外,即便我们大概知道发生了什么,但永远都无法看清它的全貌。

电影《无人知晓》剧照

成人的漠视与无力,孩童间的伤害,《小手》里这些能看到的部分在许多作品中都有体现。《可怕的孩子》里父亲消失,母亲病逝,在对彼此失控的爱意下,姐姐枪杀了弟弟后自杀。是枝裕和改编自真实事件的《无人知晓》里,被父母遗弃的四个孩子自力更生,年纪最小的妹妹因意外跌落身亡后,长子哥哥将尸体装进行李箱埋在了机场附近。关于妹妹,真实事件中流传更多的说法是她被哥哥和朋友加害致死。

电影《感化院》剧照

至于孤儿院——这个福柯笔下等同于改造所、救济院、监狱的“规训机构”,曾在历史上发生过大量针对孩童的大规模侵害事件。2015年的德国电影《感化院》重现了这段历史,重组家庭的少年沃尔夫冈因为与继父关系紧张被送往感化院,在那里遭受了来自同龄人和管理者的虐待,他最后活了下来,代价是抹去原本的自己,成为辅助管理者发号施令的附庸。

作家林棹的小说《流溪》以少女虚实难辨的自述将一段破碎的童年往事以及自己谋杀弟弟的罪行托出,在回答关于童年的问题时,林棹提到,“童年是完全失控。控制力要在许久之后才会来到我们手中”,但控制力的回归似乎并不意味着对童年感受的回归,横亘于孩童和成人之间的“莫比乌斯带”之所以让双方无法走近,取决于一个最简单的事实——我们不再是孩童。

也许,这个简单的事实可以让我们在安德烈斯·巴尔瓦的故事里踌躇不前时短暂地获得解脱。但别忘了,就像大多数人都经历过的场景:深夜的卧室,孩子在秘密进行着什么,不小心发出的声音传到门外,大人推开门,只看到孩子闭眼躺在床上。异响声总会再次到来。