国产在线观看不卡免费高清:泰剧原来我爱你-云松、波浪、炮烟:甲午风云人物墨迹展中的“三个李鸿章”

【上海文艺评论专项基金特约刊登】

故事还要从一次觐见讲起。

自域外诸国陆续遣使入清以后,外国人面见中国皇帝时,究竟是否需要遵循叩拜的礼仪,就成为各国使者和清廷君臣之间的一大纠葛。如1654年,俄国沙皇的特使巴依科夫来到北京,因为坚持不循清朝礼仪而导致交流失败,清廷悉数退回俄国国书与礼物,命巴依科夫出境返俄。1806年,俄国使者戈洛夫金表示见到嘉庆帝本人才能行使三叩九拜之礼,拒绝对象征皇帝的香案行礼,而获得与巴依科夫一样的对待。著名的“马戛尔尼事件”则发生在1793年,在觐见乾隆皇帝的事件上,清政府记载英国人马戛尔尼最终行了三叩九拜之礼,但马戛尔尼却坚称自己当时行使的是英国礼仪。作为接受万国来朝的“天朝上国”,清廷接见外国使团时始终将“三叩九拜之礼”作为基本要求,而像巴依科夫、戈洛夫金、马戛尔尼这样的故事便总是出现在清代的历史记录之中。

当然,并非每一次面对外国使臣时清廷的态度都如此强硬,有彼此退让而变通处理者,也有明确记载允许依使者本国礼仪者。而与本文有关的一次例外情况,发生在1873年,日本人副岛种臣被认为是第一个站立觐见清朝皇帝的日本使者。

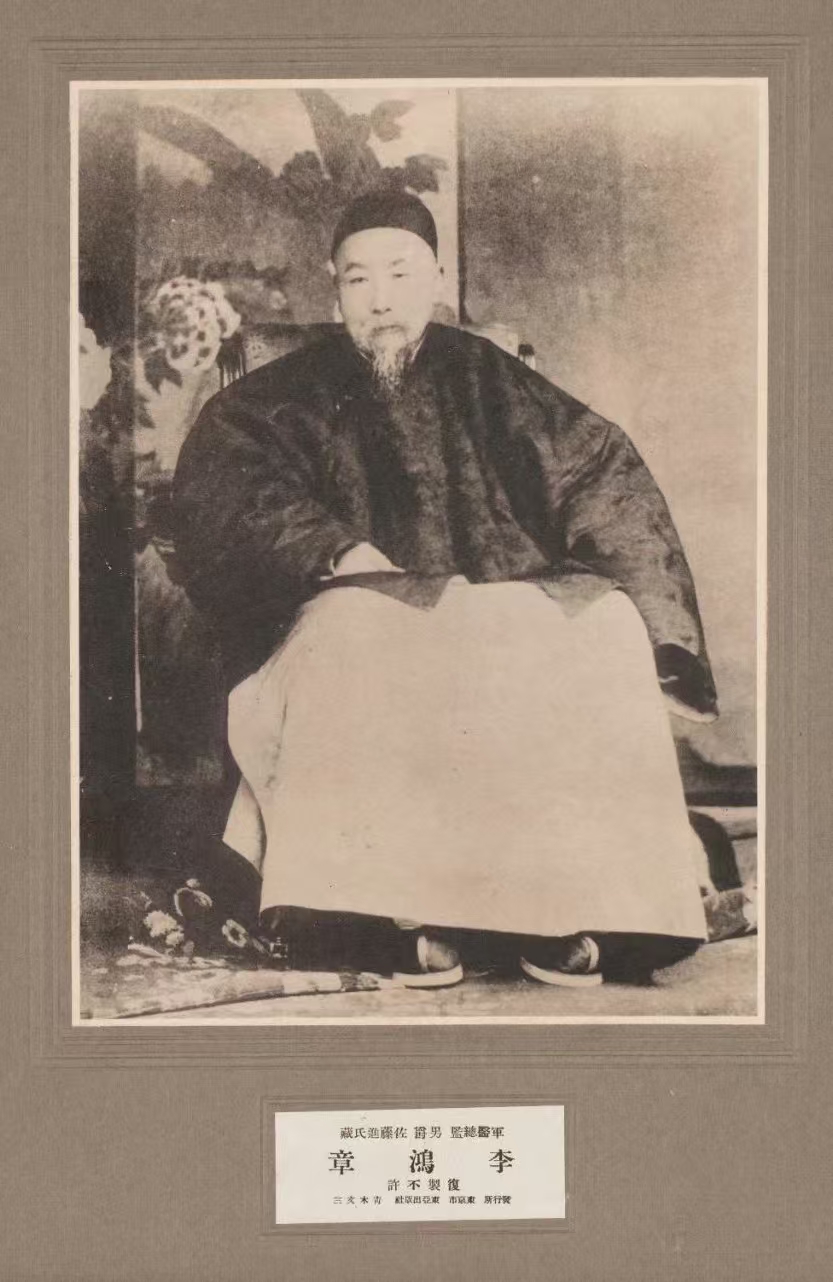

《甲午战争时期李鸿章照片》,1894-1895年,30.2cm×23.8cm,威海市博物馆

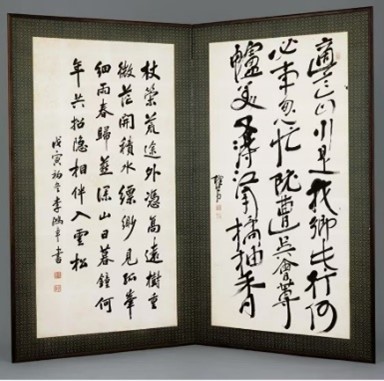

清华大学艺术博物馆正在举办的“怒海丹心·甲午风云人物墨迹展”,其中的一件行书屏风,便存有副岛种臣的墨迹,一首歌颂“吴会莼鲈美,江南橘柚香”的诗被抄写在屏风的右扇上。有趣的是,在与之相对的左扇上,正是1873年曾给予副岛觐见诸多帮助,又为副岛的反复而愤怒非常的总理衙门大臣李鸿章的书作。

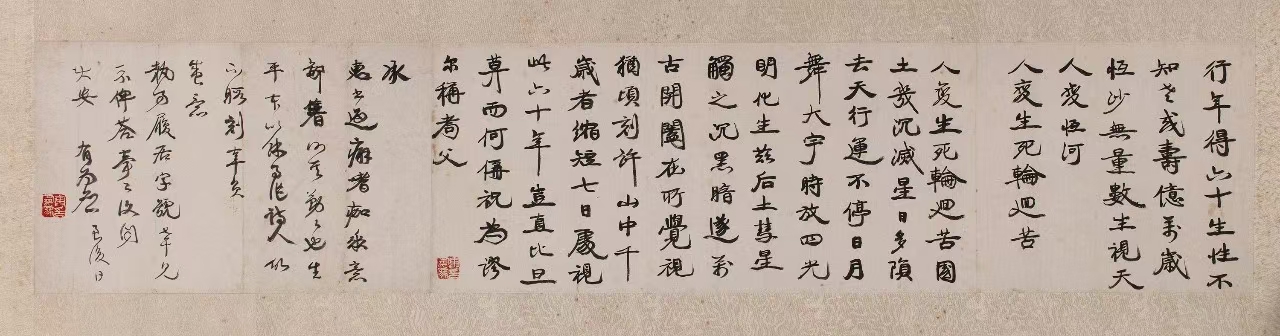

行书屏风,李鸿章,副岛种臣,1878年,纸,134.5cm×66.3cm×2,锦树堂

副岛种臣,生于日本幕末时代的1828年,卒于日俄战争时期的1905年,他的主要时光在明治维新中度过。英、美、法、荷各国舰队轮番炮击日本国门时,年轻的副岛目睹了一切,不再信奉“攘夷”转而向列强学习自强的办法。至1873年他作为外务卿来华时,日本已通过一系列改革拥有了与西洋列强一样列舰叩关的能力,逐渐走向对外侵略的道路。为日本在朝鲜、琉球、中国台湾各地的侵略出谋划策的副岛种臣,便是这道路上的旗手之一。

或许是联合日本共同对抗西方列强的愿望,使李鸿章忽略了副岛种臣言谈中的野心,抑或是对清朝实力仍然自信的估计,让李鸿章选择相信非复当年的日本还不会对中国有所图谋。总之,在副岛种臣带着所谓《中日修好条规》和为出兵中国台湾寻求机遇的使命觐见同治帝时,李鸿章在天津为其提供了诸多方便。而当副岛在北京拒绝三叩九拜之礼,同时要求清政府以高于其他各国使臣的礼节接待自己时,李鸿章和清朝政府竟皆无力回绝。从遣返使者到允许站立觐见,清朝之实力与国人对世界之认识的变化,得以勾勒。

这件行书屏风,正如李鸿章和副岛二人关系的写照。据李鸿章书作的落款可知那是在1878年,不知这屏风是于当年便共同书写完成,还是后人将二人所书合裱一屏,总之目前呈现在观众面前的完整屏风,恰如李鸿章和副岛种臣二人的时空留影,更近乎甲午战争之前亚洲风云的某种切片。

副岛的书法变幻、开张,多取横势有纵横之气,彼此连绵而留白甚少,占据了纸面的空间。其墨色亦颇分明,涨墨处和枯笔处形成较强对比。这种形变和陌生化效果,可以说是副岛种臣作为个性书家而采取的意造,但也如同对中国传统的本来陌生和自觉自外。李鸿章的书法雍容、稳固,结体端正且含蓄内敛,字数比副岛所写多出一半却留有更多的余白。缓慢的笔调,仿佛亦欣赏着诗中那样“细雨春归燕,深山日暮钟”的景致,春色令人惊喜,终究略带昏沉,诗中世界恬静,但多是诗人欲要持杖隐去时的主观营造。在这张“照片”里,副岛种臣张扬跋扈,李鸿章深藏不露,二人的书法像彼此对垒,却又共同组成名为“东亚”的一体两面。在风云诡谲的19世纪末,李中堂的字仍是那么从容不迫,而另一边已不知不觉走向某种现代性的结构。于屏风合闭的漫长时光里,两张脸就这么对立在历史的幽暗处。

这面屏风完成的前后岁月,副岛种臣经历了三个儿子在一年内相继死去的悲剧,他心灰意冷而将东京霞关的住宅低价卖给有栖川宫炽仁亲王,自己于1876至1878年间在中国南北各地漫游,号称“中国通”。李鸿章则忙于开办开平矿务局、筹办北洋水师,不久的将来,还亲身体验了德国的x光医疗和美国纽约的摩天都市。副岛种臣则回到日本,为天皇讲解《大学》《中庸》等儒家经典、支持东洋社会党、主张以道德调和贫富,二人的世界如颠倒屏风般对调。而在甲午战争已过去了130年的今天回看这件行书屏风,环绕起二人书作的那块绿纹屏面,如同屏风中打开的一汪绿海、密布弹孔的战舰上泛出青色的甲板。

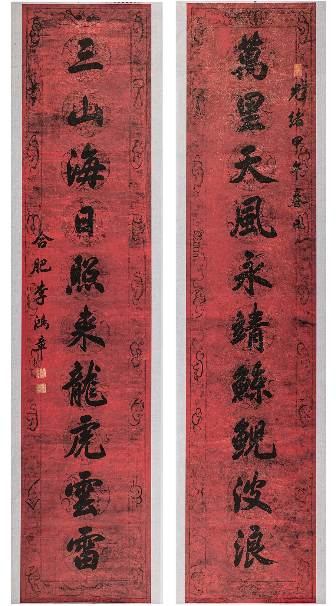

李鸿章题北洋海军联,1894年,纸本,234cm×69.5cm×2,中国甲午战争博物院

展览中的“第二个李鸿章”,来自1894年的北洋海军驻地。那是甲午战争爆发前的数月,李鸿章为北洋海军题写了一副对联,即“万里天风永靖鲸鲵波浪,三山海日照来龙虎云雷”。此联上款为“光绪甲午春日”,正是光绪帝继位后的第二十个年头。此时距离鸦片战争已有半个世纪了,而中法战争亦已尘烟止息,于光绪帝大婚同年创立的北洋水师经过数年训练,改换“长崎事件”时军纪涣散的面目,军威日盛,实力据传为“亚洲第一、世界第九”。清帝国虽仍内外交困,但一切似乎又有转机,李鸿章用喜庆的红色宣纸写下这些吉祥的好词、好句、好时辰,祝愿北洋舰队能持龙虎之云雷,护卫清帝国镇压日益波澜的大海鲸涛。如果一切到此为之,那么光绪甲午年的春天确似一个带来希望的春光明媚的日子,一如李鸿章自评的那样,在随后的“中日交涉”至其“一生事业,扫地无余”发生之前,他和清帝国的命运皆似“少年科第,壮年戎马,中年封疆,晚年洋务,一路扶摇,遭遇不为不幸,自问未有何等隔越。”1894年夏日,清军在北洋进行舰艇会操,欲以宣示军力,耀武扬威。

在1894年甲午战争爆发前,日本长期估量自己的海军实力不敌北洋,但正因如此,日本加紧提升海军实力,并花费了大量的精力来主动搜集有关北洋海军的相关情报。据南京大学的王鹤研究,日本情报人员“对北洋舰队的舰船装备、兵员、官制、军风纪、教育、军事训练、后勤保障、旗语信号、水兵服装,以及宗教信仰、生活习俗等均有详尽的记录,对中国海军的军服和信号旗等还附有彩色插图”,而“1894年5月,当日本海军获悉北洋舰队将举行第三次会操时,急命当时停泊在上海的炮舰‘赤城’号赶往渤海湾演习海域。由于清政府为借海军军演提高对外军事威慑力,因此对第三次会操主动开放,允许包括‘赤城’号炮舰在内的各国军舰观看演习。5月12日至16日,‘赤城’舰全程‘观看’了北洋舰队的演习,‘赤城’舰长出羽重远还进行了详细记录。特别是这次会操结束一个月后就爆发了中日甲午战争,所以‘赤城’舰此次的情报搜集活动非常及时。”

通过长期刺探,日本方面详细了解了北洋海军的各舰情报,以及北洋水师整体弹药奇缺、戒备松弛的情况,甚至精确掌握到部分舰艇结构和钢板厚度的数据。这为日本坚定宣战决心、制定对清舰弱点进行打击的方案提供了极大的支持。后来的事,便不可阻挡地发展下去。

如果说在总理衙门斡旋的“第一个李鸿章”,同英鸷跋扈的使者来吟咏“相伴入云松”,以其个人素养粉饰外交颜面,那么这为北洋海军题联的“第二个李鸿章”,虽望见波浪汹涌,却陷入对“万里天风”的虚无幻想,未能如敌人刺探情报一样去切身调查这波浪的形势。于是李鸿章字里行间的雍容华贵,在现实历史无情的鞭笞下,近乎于无力回天的迟钝迂腐,而非他所试图展现的镇定自若。这幅对联中,那没有相应实力来保障与实现的美好祝愿,成为了晚清政府竭力维持的最好物证。

这之中,也有对书法创作的某种启示,即书法作品不仅只是文字的抄录载体,它还能通过丰富的技法、适切的形式,来对情感意蕴进行超越文字表面的传达,以激发观众的情感共鸣、价值认同等。其实,清代以来国人呼吁的碑学运动,和孙中山、于右任等人提倡的以北碑发扬民族之“尚武精神”的试验,都是基于书法的这一表现功能。遗憾的是,作为传统文人的李鸿章自是无法实现这一点,封建保守的清政府也无法适应新式战争的要求。在那些催人进步的书法形式出现之前,需要一个意识到进步之重要性的世界。如是,李鸿章的这幅对联,虽然表现出了古中国的美好意蕴,却更多显露着旧世界的吃力和局限,在今日也许只能赢得有限的敬意。

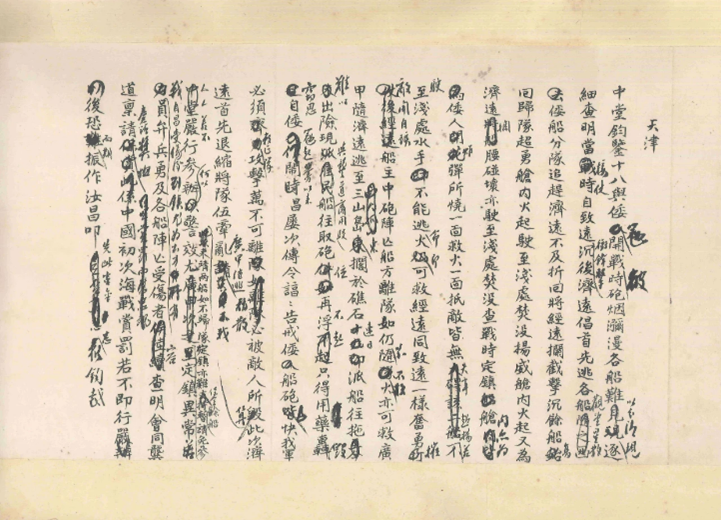

这次展览之中,还有一件作品,它不是自觉的书法创作,也未由李鸿章本人书写,然而表现了展览中的“第三个李鸿章”。1894年黄海大战后,北洋舰队的统帅丁汝昌向李鸿章去信,报告战况并请示善后事宜,便是这封《黄海大战禀李鸿章稿》。这段惊心而沉痛的战事,被数百枚尽力要维持端正的汉字记载,被润色、被涂抹、被转换成也许是关于黄海大战的最初的记载。其中的“李中堂”作为信件所要投递的对象,隐藏在电报信号的另一端,丁汝昌和所剩的北洋舰队,在炮烟未散的海上等待他的命令。就像开战前夕,光绪帝曾连发数谕命李鸿章“妥筹办法”应对日军却迟迟不见李鸿章回复一样,李鸿章进入了某种长久的沉默。这封信件,将这沉默的李鸿章保存了下来。

黄海大战禀李鸿章稿,丁汝昌,1894年,纸,21.8cm×51cm,香江博物馆(翰墨轩)

他为何不奏复光绪帝的谕令?他读到丁汝昌的信后将作何感想?我们不妨在读信件内容之时进行一次想象,就像参观于此次“怒海丹心·甲午风云人物墨迹展”中,想象那段距今130年的重要时空:

天津。

中堂钧鉴,十八与倭寇开战,彼时炮烟弥漫,各船难以分清,现逐细查明。当接仗时,自致远冲锋击沉后,济远倡首先逃,各船观望星散。倭船分队追赶济远不及,折回将经远拦截击沉。余船复回归队。超勇舱内火起,驶至浅处焚没。杨威舱内火起,又为济远拦腰碰坏,亦驶至浅处焚没,查战时定镇舱内亦为倭人炸弹所烧,一面救火,一面抵敌,皆无失事。超、扬若不驶至浅处,水手不能逃命,火即可救。经远同致远一样,奋勇摧敌,闻自该船主中炮阵亡,船方离队,如仍紧随不散,火亦可救。广甲随济远逃至三山岛,东搁于礁石,连日派船往拖,难以出险。现与龚道商用驳船往取炮位,再不浮起,只得用药轰毁。窃思自倭寇起衅以来,昌屡次传令,谆谆告诫倭船炮皆快,我军必须整队攻击,万不可离,稍散必被敌人所算。此次济远首先退缩,将队伍牵乱,广甲随逃不战,中堂若不严行参办,何以警效尤。定、镇异常,来、靖两船如不归队,定、镇亦难保全,余船暂请免参战。自昌受伤后,刘镇尤为出力,所有员弁兵勇及各船阵亡受伤者,容查明会同龚道禀请奏请奖恤。中国初次海战,赏罚若不即行,后恐而难振作。

汝昌叩,先此电禀,悉候钧裁。

附:部分其他展品

《行书》,康有为,1917年,纸,18cm×91cm,香江博物馆(翰墨轩)

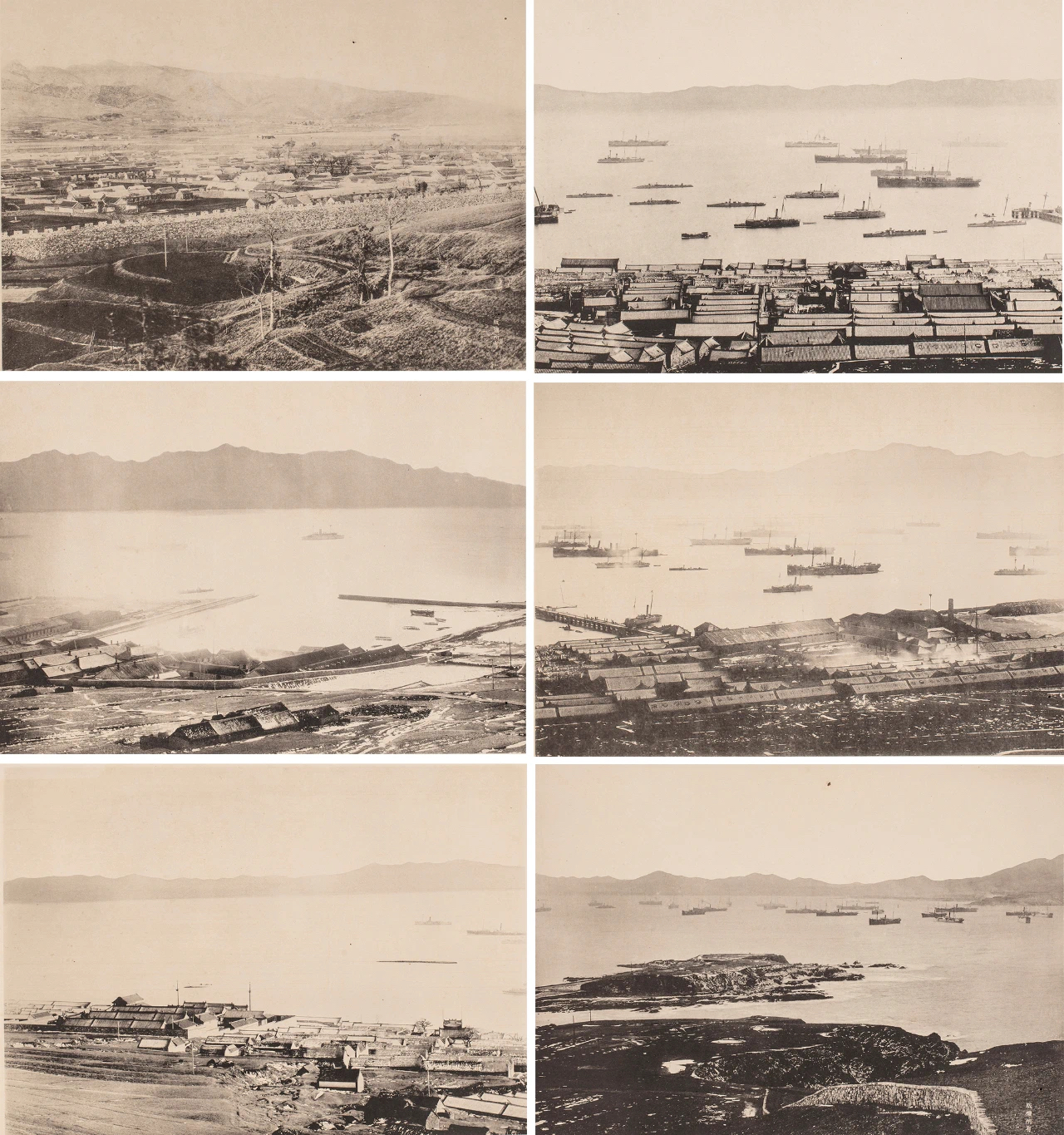

《日清战役纪念写真》,1895年,纸,30.2cm×43.8cm×40(部分),威海市博物馆

《丁汝昌拒降遗书决死图》,右田年英,1894-1895年,纸,36.5cm×23.5cm×3,中国甲午战争博物院

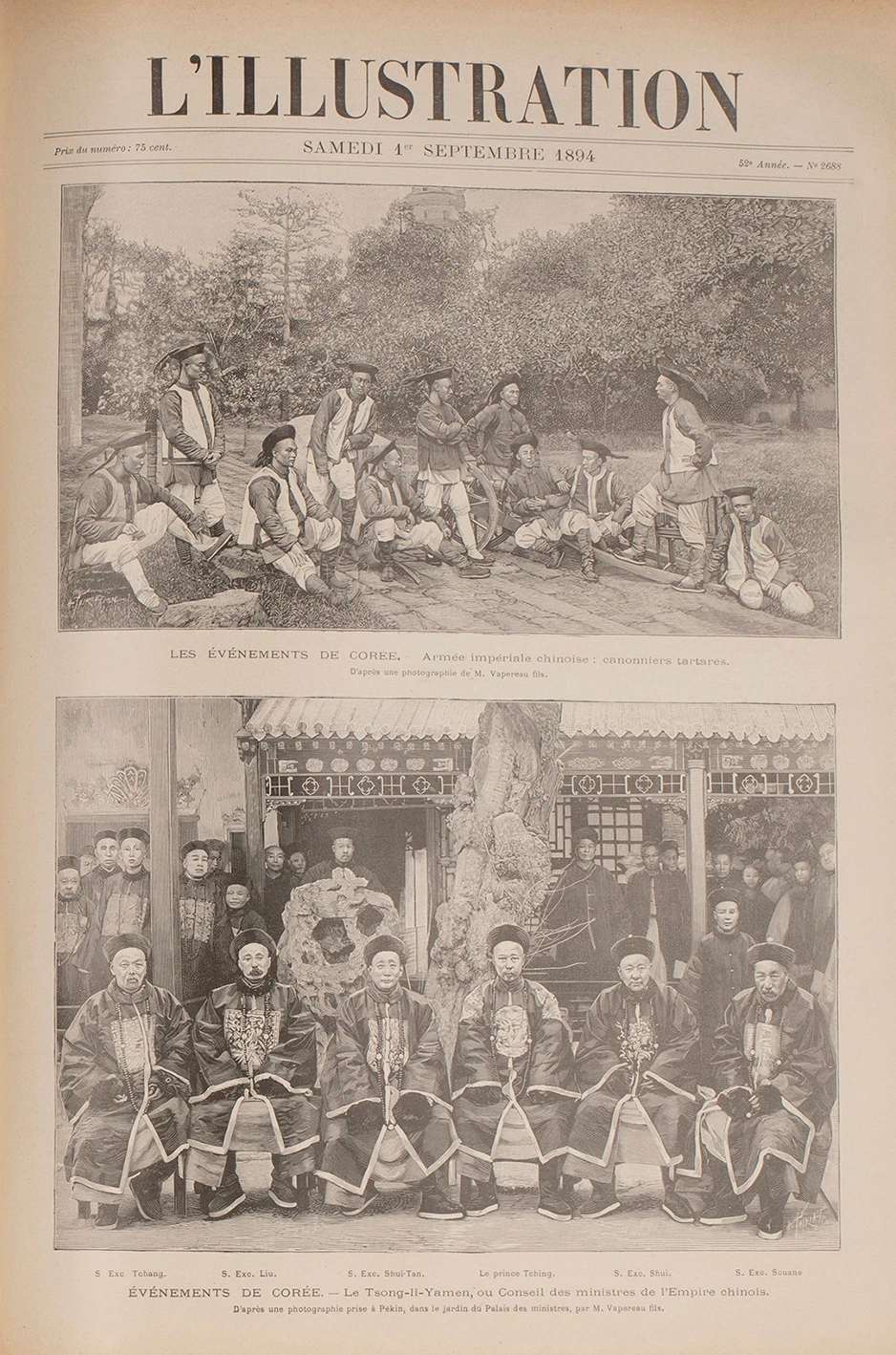

清军及总理衙门大臣,《画刊(L'Illustration)》,1894年9月1日,第2688期,(上)中国陆军-八旗炮兵,(下)清末总理衙门大臣合影,左起:张荫桓、廖寿恒、许庚身、庆亲王奕劻、徐用仪、孙毓汶

(李怀志,上海大学文学院博士研究生。陕西省书法家协会会员、陕西省青年书法家协会会员、陕西省于右任书法学会理事。)